韶山2型电力机车。(互联网图片)

研制过程

1960年6月我国首条电气化铁路宝鸡-凤州段建成,但由于我国自行研制的6Y1型电力机车性能不稳定,铁道部决定从法国阿尔斯通公司订购25台电力机车,定名为6Y2,并于1960年11月投入使用。

早在1966年,田心机车车辆厂和株洲电力机车研究所在改进6Y1型电力机车之时,同时开始了我国第二款国产电力机车的设计工作。在设计中吸收了法国6Y2型、德国K型电力机车的大量先进技术,于1969年9月制成,并定名为韶山2型。该机车采用了高压侧调压开关、32级调压、大功率硅整流器、800kW、6级低压脉流牵引电机、弹性齿轮传动等。

1969年10月至1970年1月,SS2机车在宝鸡-凤州、广元-马角坝电气化铁路上运行了1万多公里,达到了设计要求。

第一次技术改造

SS2型机车在出厂时采用西安整流器厂生产的硅整流机组,200A/600V螺栓式整流元件。

1970年代,我国半导体工业有所发展,成功研制了200A/800V的可控硅整流元件。此时由田心机车车辆工厂、株洲电力机车研究所、宝鸡机务段、马角坝机务段组成的改造小组,对SS2进行了技术升级改造。取消了原来的有级调压的高压调压开关系统,把整流桥改为半控桥,实行整流输出的无级调压。成为中国第一台实现相控无级调压调速、恒流恒速控制的电力机车。改造于1971年底完成。1972年初在北京环形铁道试验。1972年5月在宝鸡区间运行,期间运行4万多公里。1972年7月正式上线运行。

第二次技术改造

由于SS2型机车在实际运用中经常发生空转现象。1973年9月,SS2型机车再次回厂进行改造。将原有的一段半控桥可控硅无级调速改为两段半控桥可控硅无级调速;将原有的串励牵引电机改为他励牵引电机。

改造工作于1974年底完成,1975年7月在北京环形铁道作进一步调整和试验。试验结果表明,采用他励电机后机车有更好的防空转性能。

但韶山2型机车并没有批量生产,只生产了1台,随后经历过两次技术改造,于1982年封存、1994年拆解。但它为韶山1型机车的改进,以及后续新型机车的生产积累了经验和技术。

韶山2型电力机车。(互联网图片)

技术特点

(1)车体采用底架、侧墙、顶盖焊接而成的框架式承载结构,采用锰系低合金钢制成,车体及车上设备重80吨。每一侧墙设有10个采光窗和40个活动垂直百叶窗,以保证采光和通风。

(2)机车采用两端司机室、双侧走廊结构。机车中部为变压器室,对称布置各个机器室,包括可控硅整流机组、空气压缩机、劈相机、制动电阻器、平波电抗器、磁场削弱电阻器等。由于都是高压设备,因此设计有特殊的联锁装置,在机车运行时司机无法接近。而辅助电炉控制柜、电子控制柜等低压设备可以在走廊上进行维护。

(3)司机室采用了隔音设计,噪音水平在最恶劣工矿下为90分贝。布置有主司机台与副司机台。司机台为琴键式开关、电表、信号指示灯、数字指示管等。琴键式开关主要控制机车主电路电器与辅助系统。信号灯显示机车工作状态。数字指示管显示运行故障。同时司机室还设有电风扇、加热器、电炉、衣柜、工具柜等。

(4)转向架吸收了法国6Y2型电力机车的技术。构架由压型的枕梁和侧梁以及管型的端梁焊接而成。每台转向架有两个摩擦旁承和两个摇摆旁承,摇摆旁承用空心圆柱式橡胶-金属叠层弹簧,该弹簧可以吸收震动、隔音。电机采用抱轴式悬挂,采用单侧弹性直齿轮传动,齿轮中用橡胶弹簧代替钢弹簧,这样可以消除钢弹簧断裂造成的危险。

(5)机车采用独立作用式基础制动,由橡皮隔膜闸缸、自动闸瓦间隙调节器、合成塑料闸瓦组成。这种制动作用快、重量轻。相比过去的使用有制动横梁和制动拉杆的组合式基础制动装置相比,新的制动机构更为简单,转向架下有更宽敞的空间,便于检修和维护。

(6)1973年9月,SS2型机车进行技术升级改造后,采用可控硅半控桥整流机组。全台车共有6台半控桥可控硅机组,由变压器次边绕组集中供电,每台机组的2个可控臂采用60个200A/800V的可控硅,每臂有6个并联支路,5个串联元件。2个整流臂采用48个300A/1200V整流元件,每臂有6个并联支路,4个串联元件。每6台机组并联供电给6台牵引电机。

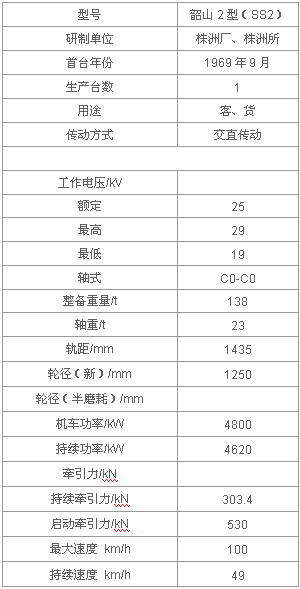

技术规格

SS2的轴功率已经完爆1976年前所有美国机车了(直到美铁买了Rc4和CC 21000)

技术特点第三点应为工况吧

好可惜

长得像我的世界里的羊,眼朝外斜。

好家伙居然是前弓

有说法说这车车壳留在宝鸡铁道学院里了 虽然有点扯淡 但好像也不是不可能 希望有知情人士多提供一点线索

捕捉大佬。

我就在宝鸡铁路司机学校上,学校里只有SS1和DF4。

那儿现在有辆SS1,韶二的壳子零几年时还在那里

韶山二的壳子确实还在!在院里的一个库房里放着,转向架也在!

没有照片和文献资料,只能当做都市传说不足为据

顶上留了一个受电弓 车里头一二位端驾驶室保存的不错

真的吗?你去看的?能发几张图片吗?谢谢!

没有图片证据与文献资料,只能当做都市传说

真的假的?

韶二零几年还存世说得过去你现在无证纯意淫博眼光一律当作造谣勾处理

据说车壳在2013年就被拖走了