一直以来,由于缺乏系统的资料,对粤汉铁路遗迹的探访都是集中在广东省内,到2013年的3月,一次失败的自驾游探访老线的活动,才让我开始真正开始探索粤汉铁路湖南段。

一本《粤汉铁路韶段工程纪要》的书,让我萌生骑行寻访粤汉铁路遗址的念头,这本书较为详细地阐述了粤汉铁路的走向。我再结合网上的卫星地图,大致的骑行路线就出来了。由于有了之前骑行广东英德银英公路拍车的经验,我只是简单地准备了一下,就带着那台二手的破单车出发了。

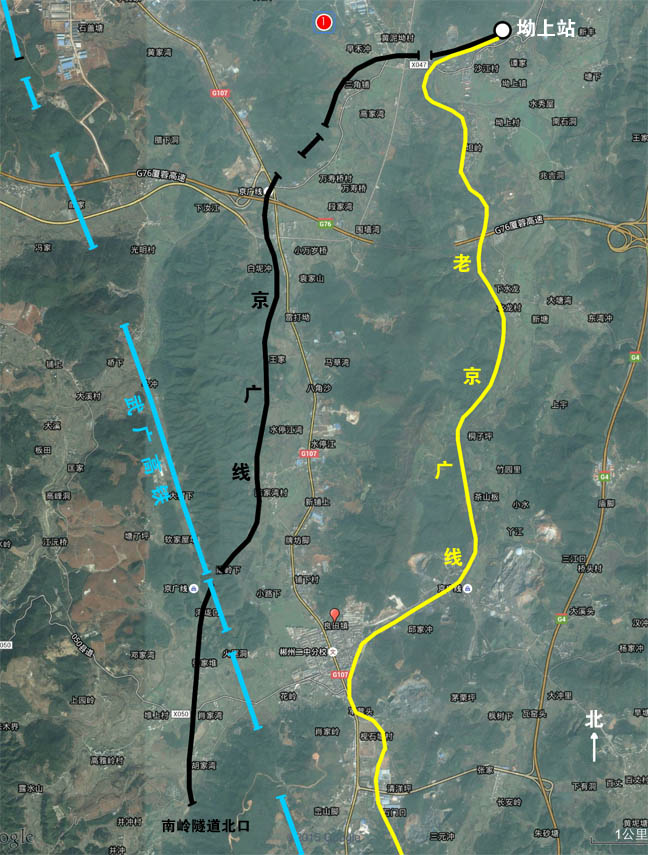

粤汉铁路在湖南分为两段,湘鄂段与株韶段,前者早于50年代便改造双线,加之地形较为平坦,几乎无发现明显的遗迹,而株韶段因需要越岭,地形复杂困难,改造时双绕区段非常多,甚至自郴州开始向南一直到广东乐昌,有90%的路段都是双绕(这是铁路术语, 即双线绕行)的,因此十分适合利用自行车去探索,因此我的计划便是由郴州向南骑行,一直到粤湘边界的白石渡为止。

从郴州出发

第一站是郴州市区南面的虎形坳隧道,但我对郴州南面的路十分陌生,加之我出发的时间是凌晨四点,天还是全黑的,我就凭着方向感和火车经过时的鸣笛声大致定位,然后在隧道顶的市政路边等待黎明,当时在路边坐着坐着就睡着了。

虎形坳隧道是衡广复线仅有的三座仍留用的隧道,建于民国24年3月,翌年2月20日通车,初长100公尺,粤汉铁路里程393+215-315,京广铁路(老线)里程K1908+426-541.6(长114米,与粤汉铁路之数据有出入,不过粤汉铁路的数据大多有明显误差)。

复线建设时,考虑到如利用该隧道,可利用老线原有的东关桥和芳头桥,以及隧道北面2公里左右的老线,这样避免重新建设双线隧道,而且线路也较直。隧道于1987年11月22日进行电化改造,抬高了路基及挑顶,1988年5月完工,施工很好地保存了隧道的原有风格,南口甚至保留了粤汉铁路总工程师凌洪勋先生提字的隧道名和落款(唯民国二十四年的字样被涂抹),对于我来讲是个惊喜,更大的惊喜是隧道南口的护栏被扒开,可以方便拍摄。

从虎形坳隧道向南约50米就是粤汉铁路与现有下行线的分叉点,现有下行线直接再打一个虎形坳一号隧道穿过东坡岭然后汇合单绕的上行,而老线则绕东南河谷绕过东坡岭,从市政路上可以明显见到老线的走向沿着河岸蜿蜒,不过再向南,老线的路基就被城市化改成郴江路了。

从虎形坳一直向南到槐树下,老线路基基本都是被改为市政路或者淹没在荒草中。

槐树下站并不是粤汉铁路建成时就设立的车站,不过从卫星地图上看,老线和现有线路在这里开始重合,接着又在车站的南面马上分开的。槐树下站北面有路可以上线,但南面是封闭的,而东面的山头也无法看到车站南面,询问了一下山上住的老人,他只记得老线大致上是绕了一个大弯去坳上站,没什么有价值的情报。

下山之后沿着一条烂路两次下穿铁路,绕过槐树下乡,来到胡家林再次下穿铁路,终于再度踏上老线的路基。

现有线路在槐树下站向南就一直在老线的西侧爬升,然后到了胡家林开始分离,老线向东过到肖家村,复绕向南到雷家湾,从山脚借山势爬升,而现有复线直接爬坡并穿山而过,两条铁路,两个时空。

我在胡家林稍事休息并拍了一趟下行SS8,在这里也碰到一位世居于此的老人,老人加虽然已经95了,但身体仍很硬朗,他很清楚地记得,这条横穿小村的水泥路就是以前的铁路,由于这里算是山沟,当年村里也没什么路,附近的村民都是一直以铁路为主干道,甚至迎亲都是抬着花轿走铁路。他还说,刚刚我拐进来的那个路口处,是一条20世纪70年代才建造的老线铁路桥,那原来都是路堑,由于附近几条村出入人多并且修公路,才把铁路改成桥。

对于铁路的改动老人倒是很欢迎,老线拆了才有现在这条公路,不用再人车抢道了,同时也没那么吵了…..

老人的乡音很重,本来就对湖南话很弱的我只听懂了三分一,很多有趣的秩事都未能记录。

继续南下,一出村子,水泥路马上变成路基特有的碎石路,老线也明显开始拐弯,很快就与现有线路分道扬镳了。这一小段都是田边,并无特色,只是有一条利用老线桥墩重新建造的左家桥,讽刺的是,这条建成不到10年的桥已经是危桥……

一路向东南,横跨一条新修的公路后明显感觉老线开始爬坡了,而且两边的植被突然茂密起来,路也变得更加烂了,人迹稀少,连位村民都碰不到了…

老线在郴州以南是双机区间,即便从蒸汽改用内燃后也是双机牵引,而现在我处的这个路段就是明显的“双机坡”,尽管骑车不算吃力,但还是能用肉眼看到明显坡度。

通过公路后大概20分钟的路程,老线开始拐向西南,此时线路已经在山腰上,曲线半径小得令人发指…

由于之前有下雨,老线大多变成了烂泥路 ,所以我不是骑在烂泥上就是骑在石子上。我骑着这台只适合在城市里悠闲游的破自行车变得十分狼狈,不少路段都要下车推行,不过,在这种只有鸟鸣和风声的野外骑行也是一个难得的经历。

一路走走停停,偶尔才能见到几台附近砍竹村民的摩托车,然后又是自己一个在一片树林中独自前行。

从胡家林出来约一小时,终于隐约地在右边看到了现有线路的接触网,虽然分别时间不长,竟有一种久别重逢的感觉!

一路并行,老线都在西面,位置比现有线路低,不过已经平缓了很多,人烟也开始多起来,只见线路来一个90°的转弯,就意味着快到坳上镇了。

由于坳上站的位置相对偏僻加上线路全封闭,老线在坳上站南面约1公里处便已无人行走,一片荒芜,一条土路自老线拐出去再西面的县道,因此我被迫离开老线。

县道比老线坑爹,在这还有惊险的一幕,就是我经过一家民宅时几条狗突然咆哮着冲了出来,我看情况不妙便马上狂蹬逃离,这种地方被咬了可没地方说理!几条狗可以说是穷追不舍,一路追了有300米左右才作罢,幸好这台已经掉了几次链子的车子还算给面子,关键的时候撑了过去,也幸好不是上坡路,否则后果不堪想象!

甩掉了疯狗,县城也差不多到了,与普通的县城大同小异,不过在城里转了两圈,发现这里的饭馆都是没过下午一点就全部没人了。幸好当时也不是太饿,干脆就直接去车站看看。

坳上站位于镇北面的羊岭坳上,复线时位置没改动,与广东的小站不一样,湖南的小站都是随便进入,十分适合拍车。

到达坳上站的时间是计算好的,刚到了不久上下行就会有S8牵引客车通过。

坳上站向南就是跨越南岭的区间了,由于南岭是一个支离破碎的山脉,因此从广义上说,翻越南岭从郴州市区向南就开始了,不过越过最高点的区段还是坳上经良田再到太平里这一段,绕着山走、能不打隧道就不打隧道就成了老线的特色,而这个特色,从坳上向南出站就马上表现出来:老线出站后马上拐向东南, 跨过几条小河后借山势平缓之处继续弯弯曲曲地爬升到达良田镇的东侧通过,而现有线路是从坳上站向南通过隧道到达万寿村,再由几个隧道穿插到陈家湾,自海龙口向南到坳上,最后从良田镇西侧一条直线直穿胡家湾进入六公里长的南岭隧道。

复线修成之后,大部分老线都被拆除废弃,少部分沿用,更少的部分是作为专用线留用,而坳上向南一直到良田以北就是留作专用线使用,可惜的是我骑车无法继续沿着老线走了,一来这条线现在的尽头是“敏感区域”,二来老线路肩残破不堪,三是对线路的尽头处如何继续去良田也不是很清楚,所以只能离开老线,走107国道去良田镇。

离开车站,从公路出来继续向北,马上就是老线的一条下承衍钢桥,这条桥名字已不可考,下承衍的铁路桥在中国已不多见,因此打算继续赶路的我还是把车丢在桥下的草丛里,爬上去看看,毕竟无法走这一段始终是个遗憾。

从线路到万寿,转上之前自驾走过的107国道,一路大起大落非常艰苦,不过总体是上坡的,因此走得很慢;在这一段,新线自万寿大桥跨过107国道后一直在公路之西的山腰处。

到达良田,将背包放下后继续出去到现有线路拍几个车。

现有线路从海龙口隧道南口出来后就转向正南,而武广高铁也从海龙口南口上跨京广线华丽登场,不过,高铁始终无法吸引我,正如其他高科技一样,高傲,冷艳,没人情味,在我眼中高铁已经蜕变为一种纯粹的代步工具,笔直的线路让旅程变得枯燥无味;暴发户即使用上了高铁,依然是个将自己底蕴丢光的暴发户,最重要的是,我们是不是真的需要那么多高铁?而滥造高铁的天文数字的债务是不是最终会不知不觉摊到我们头上?

高铁也在良田的西面,穿过高铁不久就看到京广线的围墙及已关闭的良田站,良田站原来有四股道,于2008年停用,由于还有一个工务部门驻扎在此,因此车站没封死,而且车站站台已经成为村民往来、散步的便道,甚至有家畜或者土狗不时在转悠,而车站内的防护栏也有一个口方便工务人员出入,我又可以通过这个工作口再拍几趟SS8列车。

从良田站向南3、4公里就是南岭隧道的北口了,我沿着绕来绕去的乡间小道来到北口,不出所料,隧道北口有武警守卫,无法靠近。于是我在附近转了一下,打算在旁边的小山丘用长焦拍,结果还是和站岗的哨兵来个了“深情对视”,最后只好作罢撤退回去休息。当日实际骑行的距离大概37公里,按现有线路计算就是4个区间:郴州、槐树下、坳上、良田。

跨越南岭

第二天,我计划从良田一直骑到粤湘边界的小镇白石渡,这一段路上有粤汉铁路最高点邓家塘,有唯一一条的老线上跨现有线路的隧道,以及两个从未见过照片甚至没见过名字出现的老线隧道。

良田镇是建在一座南高北低的缓坡之上,两边都有连绵不断的群山包围,唯有一条南北向的沟状地形纵贯,因此成为了粤汉铁路、京广复线,甚至高铁翻越南岭的最佳选择。

从旅馆骑上107国道,面前就是一个长大的上坡,坡度之大令我这幅老骨头也只能下车推行。向南推行了大概20分钟,找到之前从卫星地图上看到的加油站,然后再跨到国道的西侧,老线豁然出现。

这一段老线都是开山建出来的,路基两侧都是参差不齐的石头小山包。我特意看了一下,石头非常硬,捡起一块石头砸上去也只是留了一个白印,可见当年筑路的艰辛!

继续向南,107国道早就不见踪影,不过沿路还是有一些房屋和村民,甚至还有岔出去的土路,可见老线仍是附近民众出入的主干道。

前行不久,路面变得开阔,我专心地低着头往碎石少的路面骑着,猛一抬头,居然来到了一个车站!由于车站旁边原有侧线的位置修建了一排类似砖窑的建筑,所以我来到车站站房跟前不到100米时才发现这个车站。

这个车站名曰九树下,车站站房已改为民居,但外观、格局保存得相当完好,与坪石附近的罗家渡等老站风格一样。车站目测只有两股道,可以肯定这个站是1978年老线扩能时新增的会让站。像这样类似的新增会让站有很多,但出发前我还没有详细的名录 ,因此被这个闻所未闻的车站弄得我非常惊喜(卫星地图上丝毫看不出这里有个站)。

可惜的是,这儿主人家的狗相当不欢迎我,我还没靠近站台就狂吠不已,虽然不像昨天那样冲过来,但也让人觉得不舒服。当时站内只有几个小孩和中年妇女,估计也问不出什么有趣的故事,所以我拍了几张照片就继续赶路了。

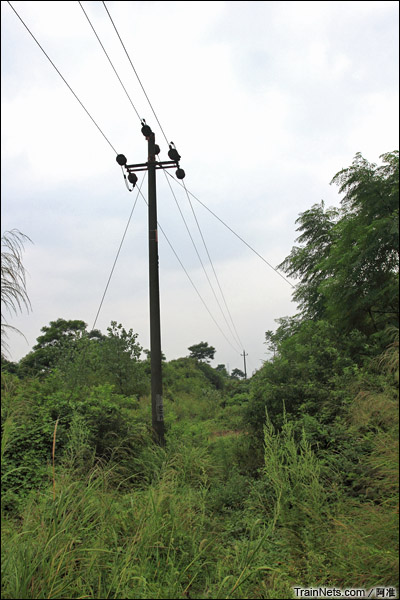

离开九树下,沿路再次便变得荒芜,路上都是比人高的杂草或者乱石,只是偶尔出现的一个电塔才有点现代的感觉。

同样是爬坡,这一段的景色和昨天槐树下至坳上的很不同,那段是从山脚爬到山腰,四周都是被树木或山坡包围,感觉相当压抑。而这一段则比较开阔,两边多是杂草和不高的山包,我甚至感觉不到自己是爬坡!

终于,前方右侧90度有一条公路出现,然后占据了整个路基,公路旁边开始出现一排民居,我就估摸着,粤汉铁路最高点,越岭垭口,邓家塘到了。

进入邓家塘没多远就看到几座20世纪70年代铁路特色的黄色砖房,但可惜的是,最靠路边的一幢像是主站房的建筑正在重建,已经没了原来的样子,而其他几栋建筑则没有任何字样。

当地人说离路边远一点的那间房子才是主站房,但他也说不出更多的细节。邓家塘站在蒸汽机车时代是个必须停车的上水站,即使到了内燃时代也是一个重要的会让站,站场很大,各种工务、车务的建筑众多。可惜距今已废弃了30年,当地人早已记不清每间房子的功能,铁路对于他们来说已经是久远的记忆。

一位年纪较大本地人还缅怀当年的热闹,在那个时候,附近村子的妇孺都会跑来邓家塘车站做小贩,叫卖各种山货,有时还和本村的起冲突。而更多的小贩选择坐火车到城里(良田),甚至到郴州去贩卖蔬菜瓜果。我翻出几张同是广州车迷火车仔拍的白石渡菜农坐通勤车的照片,他看了看,一面自豪地表示现在的车太空荡,完全表现不出他们当年挤火车的热闹。当年他们多是坐着货车(经了解是客货混合或者棚车代客车),拥挤不堪,不少乡民甚至赶猪上火车。不过他也抱怨当年火车吵得要死,尤其是晚上,他笑着说要换了外地人一定半晚睡不着。

当他知道我是从广州来的,首先第一反应是从广东来这干啥?当年这附近几个乡的人都来这里坐火车到广东去“发财”呢。当然,真正发大财的不多,但很多去打工的都混得不俗。上世纪80年代中,很多人从广东带回了许多当时内地看起来还稀罕的食品或者电器,他的一个侄子也在84年去了东莞,虽然没发大财但也帮着家里盖了新房。

回望邓家塘站旧址,整个车站就只剩下脚下的水泥路,车站原来的侧线都已经盖了房子,完全看不出规模了。邓家塘向南一点,就是整个粤汉铁路最高点(京广里程K1938+500,标高是329.5m)了。可惜本人没有精确的定位工具,也不大清楚究竟是哪个位置,不过,我走过,我经历过,我追寻过。

过了粤汉铁路最高点,与老线重叠的乡道又来了一个接近70°的弯转向东面,通往文献中也经常出现的两洞湾。

两洞湾没有铁路,却是粤汉铁路与现有线路都曾经考虑过的越岭点,两洞湾最早由英国人勘探,认为当地是越岭的最低点,后由粤汉铁路工程师李耀详先生再次勘探,发现邓家塘比两洞湾更低,而且可以节省大量工程并只需建造两座隧道,故邓家塘便取代了两洞湾成为越岭点。到了修建复线时,途经两洞湾取直再次作为双机坡的越岭推荐方案提交(双机,单机方案各三个),然而由于低估了工程难度,最后铁道部选择了以6公里长隧道越岭的现有线路单机方案,两洞湾再次与铁路失之交臂。

乡道在两洞湾与老线分开,老线路基就开始变差了,一路上都是烂泥及体型较大的碎石,到最后连路都没有了——植被突然变得茂密,而且有大块的碎石挡路,不得已,只好取道老线东面(应该是东面)的采石场绕行。

采石场地势较高,可以看到老线已经被破坏,前面一段和刚才见到的差不多,都是很茂密的植物,和大块的碎石。

从采石场走到一条县道,爬上一个坡,武广高铁赫然出现,而高铁下面,就是已经被河道占据了的老线路基!

一开始在卫星地图上定位时,我没太在意这条高铁,因为我从来不关注高铁,但高铁突然在这里出现,却又有一点震撼——那是时空突然交错一起的激荡——时速300公里(号称)的高铁,居然与当年平均时速30公里的粤汉铁路在同一个地方越岭!看着崭新雪白的动车高高在上呼啸而过的同时,我仿佛看见了老旧黝黑的蒸汽机车正喘着粗气笨拙的从远方老线爬过来,在我骑过的老线上经过,轰鸣但坚定地着奔向远方,车上的旅客神态各异,有笑有说。而动车,只是一连串窗口一闪而过,绝尘而去….

老线在武广高铁的南面被县道拦腰切断,向南又被一条小溪占据,南岭是珠江水系与长江水系的分水岭,因此这条溪流最终会流向我熟悉的珠江。我忍不住在这里洗了把脸,听着潺潺的溪流声,看着继续蜿蜒而去的老线和旁边粗壮冰冷的高铁水泥柱,我出神地继续刚才的幻想。

继续向南吧,前面还有很长的路呢。

说是继续,实则又要离开老线,因为老线路基已经成了河道,虽然不深,不过我还是没有把握凭着我的烂车骑过去,只好继续沿着公路走,到了一个水泥厂旁边再折向南,不过这条路全是碎石,根本无法骑行,但此路有许多大货车,只能推行,30分钟后终于回到老线之上。

至此,老线又开始变得平坦了,也成为了乡道一部分(只是没铺水泥)。在接近廖家湾时,老线很奇怪地绕了半个圈:向西平交107国道,跨过源溪河,然后再与107平交绕回国道东面,实际上现在的乡道就直接取直。老线的走向没有很明显的坡道和山阻挡,令这个绕圈显得相当奇怪。

终于,在离开良田2个多小时后,前方出现一个明显的山洞,意味着廖家湾快到了!也意味着现有线路南岭隧道的南口也快到了!

廖家湾隧道位于廖家湾村北面的山上,该隧道建于民国24年3月(1935年),建成于同年11月底,粤汉铁路里程360+460-568(以广州黄沙为起点,这是粤汉铁路的特色),隧道长108米。隧道顶的题字还在(落款人凌鸿勋,广州人,著名铁路工程师。已被抹去),不过隧道风格与所有老线隧道的都不一样,没有了英式的外观装饰,但和广东段的大源水隧道很相像。

穿过廖家湾隧道,老线急弯转向正东,而南面就是一个陡坡,陡坡有条简易公路下山,估计下面就是廖家湾了。

可惜的是,廖家湾隧道南口曾经有个车站,现在变成了一片类似废品处理的简易厂房,一点老站的痕迹都找不到了,而厂房的工人都是外来的,对这里的历史都不知道。

老线保持直行2公里后,马上再次急转向南,而现有的京广双线终于在脚下出现。

前文说过,现有京广线采用了长隧道越岭的方案,自良田附近的胡家湾入洞,直线到廖家湾东面出洞,穿过五盖山和骑田岭的狭长地带,于老线正下方约50米处出洞。

京广线南岭隧道全长6060.33米,1978年12月完成施工设计并定名,整个坡道呈现人字型。南口于老线1941+860处下方。

相比南岭隧道北口的隐蔽,南口就气派开阔多了,站在老线上就可以拍到全貌,但同时被武警发现的机会也大得多。最后我还是爬到老线东侧的山头上,利用草堆做遮掩等车。从山上看,可以直接看到老线在远处山上的一个黑点——廖家湾隧道——一直缓慢下降到隧道口之上垂直交叉,然后一个急弯转过来脚下通过的全貌,可以想象当年蒸汽机车双机通过时有多震撼!有趣的是,当年复线建成但未通车时,该段复线是使用SY型蒸汽机车(资料显示至少2台)作为工程车动力,因此可以肯定地说曾经有蒸汽机车通过南岭隧道,而当时老线上是用双机DF4牵引,可惜的是南岭隧道在建时照片很少,无法领略那种新与旧的错位。

可惜的是,我一直担心时间不够因此一路赶路,以至于到了南岭隧道南口的时间并不理想,足足在山头站了一个多小时才等来几个下行S8,而且也开始侧逆光了。

前文讲过,当时选择南岭隧道的方案跨越分水岭是低估了南岭隧道的施工难度,《衡广铁路复线》就曾很隐晦地提出建造南岭隧道的决策是失败的,然而从今天来看,选择南岭隧道通过又是正确的,虽然直接导致该段老线全部废弃。

我在南口蹲了一个多小时,等T253过了之后才离开。离开前碰到一位在老线除草的老人,他很惊讶居然有人会来探访这条老线和那些早已泯灭于时光中的隧道(前方很快有一个老隧道),可惜的是他没提供太多有用的资讯。

老线从南口开始与现有线路平行,能明显地感受到下坡,算是比较舒服的一段,只是现有线路很快就被杂草和石头挡住,毕竟老线还是远远高于新线。

从隧道南口向南约1公里的距离里,现有线路是从两个山岭之间的谷地穿行(但仍是在山上,只是海拔低一点),老线则在东侧山岭上前行。1公里后,整座山以一个非常陡的角度落地,复线淡定的以两条樟河桥跨过京珠高速、樟河以及几个低地然后穿过樟河隧道到达太平里北面,而老线则利用山脉东向的缓和坡道,借山势向东,穿褶岭隧道,以顺时针方向半包奶头山下降,然后在半山腰处跨过樟河,在山腰处开挖路堑最后到达太平里北面与现有线路汇合。

这一段老线的特点就是一个字:绕。不停的转弯,而且是连续几个急弯。

从离南口约1公里左右,老线便急转弯向东绕向鹿筋山到褶岭,曲线半径之小前所未见,而老线褶岭隧道是这段最急的一个弯。

褶岭隧道,粤汉铁路里程357+150-327,于民国24年3月9号动工,竣工于民国25年2月29日,总造价97214.33元国币,长177公尺。这个隧道的题字仍存,但掉色严重,落款依旧是被毁掉。不过这个隧道有个特点就是里面没有衬砌,岩层完全裸露,甚至依稀见到一点开凿的痕迹。我还是第一次见没有衬砌的隧道呢(其实广东段的梅山隧道也是没衬砌。不过当时坐交通车经过没留意),可能是因为这个山体足够坚固,所以就没搞了。

褶岭隧道的北口处,武广高铁横穿而过,再次几乎是垂直地跨过粤汉铁路,离北口十分近,如果高铁再向西哪怕5米,老线的褶岭隧道就要被毁掉了。从角度上观察,高铁上应该是无法看到老线褶岭隧道的,加上老线是夹在山中,以高铁早泄般的速度,估计也是极难看到了。如果大家有机会坐高铁经过,不妨尝试留意一下。

修建复线时,这个隧道还造成过困扰。1986年,由株洲桥梁厂制造的广州江村南大桥40M混凝土预应力梁发往广州,而途中经过所有桥梁隧道中就是这个褶岭隧道的限界是最小的,曲线半径仅仅242米,隧道边缘到桥梁片最小处仅仅不到300mm,最后是专门成立一个攻关小组,计算了装载车型、速度、装载方式等才确保安全通过。

实际上,褶岭隧道的曲线半径在感觉上并不是最小的,同年8月我走过的老线园螺角隧道比这感觉更小。

褶岭隧道两个口都侧逆光,朝向都差不多,出隧道之后继续是开山开出来的路,远处又再一次被高铁上跨,而更远处可以见到复线的樟河1号大桥。

樟河1号桥在上次自驾游时在另一边(西面)的107国道拍过 ,可惜当时完全不知道我们其实离南岭、离老线已经很近。

1号桥并不跨过樟河,而是跨过两座山中间的低地,而老线这时还在为降低高度而绕弯呢。

穿过高铁,再次回到高铁西边时,在这里老线被京珠高速拦腰截断,原来的路基由于挡住高速而被彻底挖开。这里在卫星图上已经不能判断走向,只能自己找路。好在也不难找,只是要下山再上山,推着车爬一个超过50°的大坡回到老线。

再次上到老线,居高临下,可见高速是从西面过来,下穿复线然后拦腰折断老线,即便如此,高速的坡道也是很大,汽车尤其大货车都轰着油门爬坡,而远处则是樟河2号大桥。

老线经过刚才的绕圈高度已经下降了不少,但仍高于复线5米左右。

当前方老线开始荒芜,变成一条土路拐向东面下山时,意味着老线的樟河大桥到了。

粤汉铁路樟河大桥桥梁共3孔,分别是三十公尺上承椼梁一孔,十八公尺上承椼钢板梁二孔,桥高39米,是粤汉铁路桥梁桥墩之最高者;本桥原本可以直接以一条六十公尺之上承椼梁直接跨越,便可以免除中间两座桥墩,惟因为当时铁道部(中华民国铁道部)并没该样式之桥梁标准图样,若重新设计则会消耗大量时间,是故采用现有之式样,同时桥墩也可以满足日后运输量增加之需要。

该桥虽然并不长,但在老线还有车通行的时代是有专门的民兵守桥的,可见其重要性。可惜的是,大桥在老线废弃后拆除,仅剩两座桥墩依然默默地耸立着。在高铁上靠西侧仍可以见到高高耸立着的桥墩和一段老线,但又有多少人还会关注这条曾经的大动脉呢。

由于大桥拆除,必须下山从东面找路过河。

从老线所在的柴家山下山是一小块平原,樟河切割其中,旁边有一个村子,而在越岭区域基本保持直线的高铁又在东面出现。

过河的路不好找,小平原上面都是田,我花了不少时间才顺利跨过樟河,然后又要在已经收割了的田里推行一段才上到乡道(非老线),而老线在过了河后在半山腰开路并靠近复线,但看不到有路可以重新上去,而且太平里快到了,因此我就直接走乡道了。

这一段乡道不算崎岖,只是体力消耗大半的我已经没力闯坡了。一路穿过几个村子,太平里就到了,已经断水的我马上灌可乐解渴并稍作休息。老线在太平里站北面与复线等高接入太平里站,越岭区段的双绕结束,之后向南到白石渡的大部分路段都是复线在老线旁边,不时交叉,一直到里排隧道北面才又各走各路,而当他们再平交时已经是在广东省内了。

休息完后继续前行,由于在三月时曾在太平里车站冒雨拍过SS8,所以这次也就不上去了(车站在镇北面的山坡上)。太平里很小,除了出了一个著名土匪外没什么拿得出手。

从太平里到白石渡,这一段老线位置大多很混沌,也断断续续,因此只能走旁边的小路,问了一下路,不懂湖南话的我只知道一个大概方向。而这一段非常辛苦,小路全部是碎石,而且大起大落,岔路又多,手机又不是智能机所以无法导航,只好凭着火车经过时的声响(铁路的位置全程比小路高,加上植被茂密,连接触网都看不到)或者太阳的位置判别方向。

自行车在这种完全是碎石的路面上是个累赘,而且烈日当空,一身大汗又要背着背包,一路走上走下的,不提也罢。

不知走了多久,终于远远望到了复线的小溪隧道北口,这里老线湮灭在一片杂草之中,而且已经明显低于复线。

小溪隧道在3月的自驾游已经拍过,老线从隧道旁东面绕过,但杂草多得无法通行(因为前面的小溪大桥拆了,自然没人行走),所以直接上公路算了。我从小溪隧道北口的位置上公路,刚好是个大下坡,一路“爽”到小溪大桥才终止。

老线与复线都有小溪大桥,老桥在下游侧(东)。小溪大桥也是上次来过了,所以这次为了赶路(5点前想赶到白石渡北面的车湾拍T170)就没停留,而且老线小溪大桥除了高度低之外桥式同樟河大桥是一样,可算是模块化生产。

从小溪开始,老线又可以行走了,这里两线均是开山为路,中间隔着一个山岗。老线已变成了烂泥路,由于两边都是护坡,太阳很少可以晒到路面,所以烂泥烂得比较彻底,而我后面刚好又有一台货车,我足足压住它100多米无法让路,哈。而那个司机估计也是见到我的窘况,也没按喇叭,只是慢慢跟着。

出了这段两边被山夹着的路段,是一片难得的开阔地,不过四面依然是被山包围着。老线在此已经又爬到与现有线等高,然后两线交叉,由于线路全封闭,又只能绕路。

我从一条满是大石的大坡烂路爬上里排隧道顶跨过了京广复线隧道,却发现只能继续上山而不能上到老线。

在这里我再一次迷路,路是越走越窄,甚至窄到只能下车步行的程度。其实老线就在我这座山山的西侧,但我当时发现不了,好在最后还是凭方向感回到老线之上。

回到老线,已经是快到白石渡了,复线自小溪大桥后穿过里排隧道,过里排大桥,然后向东在白沙河旁山顶处通过,经铁山里1、2号桥和车湾特大桥到达白石渡站(新),老线依然不能潇洒,本着能不造隧道就不造的原则,从小溪大桥后,在里排隧道前与复线等高换向,在西侧的山谷中挖开一条路,借山势圆弧形走下降到白石渡镇东北,穿白石渡镇折向西南下穿复线。

我到了铁山里所在的山头,已经十分接近车湾,但离 T170到达的时间也很近了,我爆发最后的“小宇宙”推着车狂奔上坡再下坡,终于赶在T170之前来到预定的位置拍摄车湾特大桥。

车湾大桥本身没什么特别,但它与杨梅山支线,红岩联络线大桥(白石渡到老白石渡)组成一个三角形,在中国铁路尤其是普铁线非枢纽中并不多见,甚有特色。

拍摄完几个SS8列车通过车湾大桥后,当天的行程也告结束,当晚宿白石渡镇。

再见白石渡

一早起来,我不顾疲累赶回铁山里拍摄几个S8列车(然后就天窗了),走了一小段杨梅山支线,因与老线无关就不多说了。

拍摄完成后,沿着杨梅山支线推行(把单车放上上钢轨上推行,比想象中简单)回去白石渡老站。

前文讲过,老线是在白石渡镇东北接入,而杨梅山支线的0公里标也在此处。从站北看去,老线是从东北面一个急弯转来,而杨梅山线则是直向而来,右面是红岩联络线,也就是复线建成之后为联络新旧站而专门修的,这条联络线大半是设在一个小曲线桥上。

老线离开白石渡向北一段,在老线废弃之后曾保作为军用,后来军队移防后废弃,到2011-2012左右,又作为新建的氟化工专用线使用,好歹是保留了下来,而杨梅山支线则从来没见过有车走(支线上还有一条神秘的军用线),但从钢轨光滑度上看是仍有车走,但三月时经过更东一点的线路时又觉得已不能行车。

白石渡老站贯穿整个镇区,在老线时代也是一个客车必停的大站,到复线选线时,老站拥有股道5股,大型货仓两座,并接入杨梅山线。还设有食品站专用线、粮库专用线、油库专线、军用线等(实际上这堆专线都极短,至今除除杨梅山线可能还有车外只剩下油专以及老线改造的氟化工线),也因此,老白石渡站曾经是与其南面广东的坪石站平起平坐的大站。

白石渡由于处于一个四面环山的小平原上,故修复线曾提出两套方案,一个是利用老线单绕,此案可利用既有之白石渡站甚至南面的省界桥等大型建筑,然而白石渡老站扩建困难,而且上面说到的一堆线路全部要改,拆迁难度大。另一个是双绕,在城区东南方8公路左右山头上开山建造白石渡新站,工程量大,废弃既有线区间多(老线自里排到坪石新岩下,除老站一段外全部废弃),但几乎不存在拆迁,专用线全部不需改动,线路较直,坡道无甚变化,行车条件好而且利于之后的跨省及白沙河谷。

当时白石渡镇是争取第一个方案的,不过最后铁道部是决定采用第二案,保留老站并新修红岩联络线(白石渡曾用红岩一名,缘于南面的丹霞地貌)到老站,于是便形成了复线上跨杨梅山,而联络线则从复线旁边建造一条曲线大桥降落到杨梅山线旁边的独特三角景观。

来到白石渡老站,只见这里冷冷清清,整个车站只有一节棚车孤零零地扔着,货场上也是空荡荡的,只剩一排车站建筑还能证明这里曾经的辉煌,而南面曾经的正线到了一个跨线桥底处彻底没入水泥之中,向南望,老线只剩下一堆碎石散布的泥地。

老白石渡站其实是个相当悠闲的地方,非常适合冥想,远处可以望到一小段的车湾大桥,南来北往的笛声,郁郁葱葱的车站,孤零零的车皮,让人不舍得离开。

湖南的行程到此结束了,当日下午回到广东乐昌,又探索了一小段那边的老线,留待另文叙述吧。

更多关于作者文俊(阿准)的摄影作品

京广线北段风景没这么漂亮

致敬

博主您好,我打算近期走一次郴州 韶关地区的旧京广线,我想问问走旧线有什么需要注意的事项,我看您提到有人驻守,这样的地方是否应该绕行?旧线上还有人驻守吗?盼复。

旧线上早没有人驻守了。雨季注意安全。

谢谢指路!

据悉郴州马田还有在运行的窄轨火车,用来往返煤矿和车站。若是路过欢迎介绍下。说是1928年德国产。

我问问

马田供销社铁路(马田762轨),仍在运用,拥有一台轨道巴士,三台JMY380窄轨调车型,一台太行51型。

明明是土把铁路盖住了!

折岭隧道之前通火车吗?

风景真美呀!

文俊上了广铁的公众号,说他为工作人员找到了粤汉铁路的界碑

真想去那里拍车,可是我在上海

羡慕,只有铁路历史爱好者才能领略它的美

白石渡新站以南就是省界隧道,风景独好!今天实地探寻,老线和复线并排了一段路程。。。

红岩联络线还走车不

偶尔,但是水表,看看就好